《2021-2022年度商業調改報告》核心內容發布——和奕咨詢創始人丁昀的南京論壇分享

時間:2022-09-19 16:48

如何看待存量時代的商業模式?如何系統的認知商業調改?

8月24-26日,由中國百貨商業協會、南京市商務局主辦,上海博華國際展覽有限公司特別協辦的“第十九屆中國百貨零售業高峰論壇”上,和奕咨詢創始人、和君商業零售研究中心負責人丁盷進行了《2021-2022年度商業調改報告》核心內容發布,以下為演講實錄:

風物長宜放眼量,想充分理解中國的商業,一定要站在長周期去思考。盡管改革開放已近45周年,但中國商業目前狀態還是非常初級的。如果類比歷史階段,現在很像是百家爭鳴的春秋戰國時期!全國不是一個可簡單復制的統一市場,而流量時代又即將終結。研究實體零售相關問題,一定不要脫離初級階段這一發展背景。

—— 如何看待存量時代的商業模式

實體零售是To C的行業,本質上沒有商業模式。嚴格意義上來說,即便有也只有在流量時代的跑馬圈地階段才會有。在這個階段,商業永恒的話題是資本,資產和商業互為犄角,都占有重要的地位,能夠演繹出一些“商業模式”。但隨著行業進入到存量時代的時候,很難通過某種“商業模式”彎道超車,而是要遵循基礎規律、回歸本質。這也是中百協與和奕咨詢聯合發布的商業調改白皮書為什么要聚焦基礎理論及常識的原因。

—— 商業調改的2021年回顧與2022年展望

l營招合一

中國商業實際沒有真正意義上的營采分離,因為“采”都是經銷商而不是商品。大部分是營招合一或者分離,營招只會帶來權力分裂,商業核心是以供應鏈為導向,取決于對供應鏈的掌控能力,城市商圈是否被分離。

核心商業調改不同于普通門店調改,要去思考商圈是不是被分化和淘汰。超過5萬㎡建筑面積的商業,要對所在商圈負責。本質上來說購物中心叫立體商圈,每增加一個購物中心,都會對原有商圈的格局造成較大分化。除了商圈分化還有商圈淘汰,中國城鎮化已經進入到后期階段,全國目前能完成城市再擴張的城市已很有限。在此背景下,未來很多非核心商圈的商業活力將不可逆的走向式微,相應的資產必定會面臨貶值。

l區域差異化

區域差異化是商業調改必須關注的要素,但也是個非常復雜的話題。區域不僅有一線、準一線、二線,也分為北區、南區各種片區。區域差異化意味著相關的實操的經驗一旦跨區,將系統歸零,根本無法簡單復制,這是調改過程中要警惕的誤區。

在品牌主導的時代,沒有基于聯營以上的經銷能力,基本上不叫商業,只能叫品牌的“渠道”。凡是渠道,未來一定必被取代,因為不能貢獻價值。化妝品品牌愿意回歸某些百貨店,就是因為這些店有會員。但沒有會員運營能力的百貨店,任何品牌都不會愿意回歸。

輕奢包鞋類的業績持續走低的原因不僅是渠道太分散,還因為奧特萊斯的影響。每一個城市周邊多一個奧特萊斯,相當于在主城區中低端人流性商圈少了一個折扣性百貨店。

潮牌不能作為賣場調改的主力品類。商業的核心是要基于階層消費者而非潮流消費者的。對于潮流年輕客來說,每隔十年都會發生巨大的變化,生命周期非常短。但凡將潮牌作為主力,本質上比的是供應鏈的掌控力和團隊極強的運營能力。如果運營能力跟不上,根本無法支撐。

l高處不勝寒

高樓層建筑調改非常難。因為早期的高樓層商業建筑是按照渠道思維做的,立體商圈天然就沒有高樓層。在當下這個時代,對商業物業的基礎需求是一層足夠大、樓層不能特別高。

—— 如何系統的認知商業調改

l內在價值

見自己:調改是商業最核心的命題,亦是商業最難的問題,在中國更難。每一次調改,本質上是完成從股東到運營團隊自上而下的整體認知的,認知什么?首先要“見自己”,需要清晰知道自己有多少資產,有怎樣的核心供應鏈。核心供應鏈有兩類,一類叫稀缺供應鏈,包括重奢、高化、頭部餐飲、頭部女裝;另一類為高頻次購買、規模性供應鏈商品品類的旗艦店。明晰自身的供應鏈的張力,保持基于使命和價值觀的理性是非常重要。向內求還要平衡升級的節奏,借助每次調改動作要在上一次調改的基礎上補足戰略缺失、布局缺失、儲備缺失。

l外在價值

見天地:外在要見天地,要知道零售的基本游戲規則,每一次調改后,要清晰的知道零售基于C端消費者的有效性和組合本地會員的意義和價值。

l終極價值

見眾生:一方水土養一方人,實體零售企業核心價值是服務本地消費者,調改完以后要比以前更了解屬于你的本地消費者。從戰略規劃的升維到戰術方法的升維,最后則是使命價值觀的回歸。

接下來介紹一下中百協與和奕咨詢聯合發布的《2021-2022年商業調改白皮書》中的核心要點內容。2020年度的白皮書的主題是“理論”,理論會因為外部環境的變化而迭代。新一年度的白皮書引入“常識”幫助構建對調改的底層認知,更好的解決在調改工作中所面臨的現實問題,用“常識”來應對新挑戰。

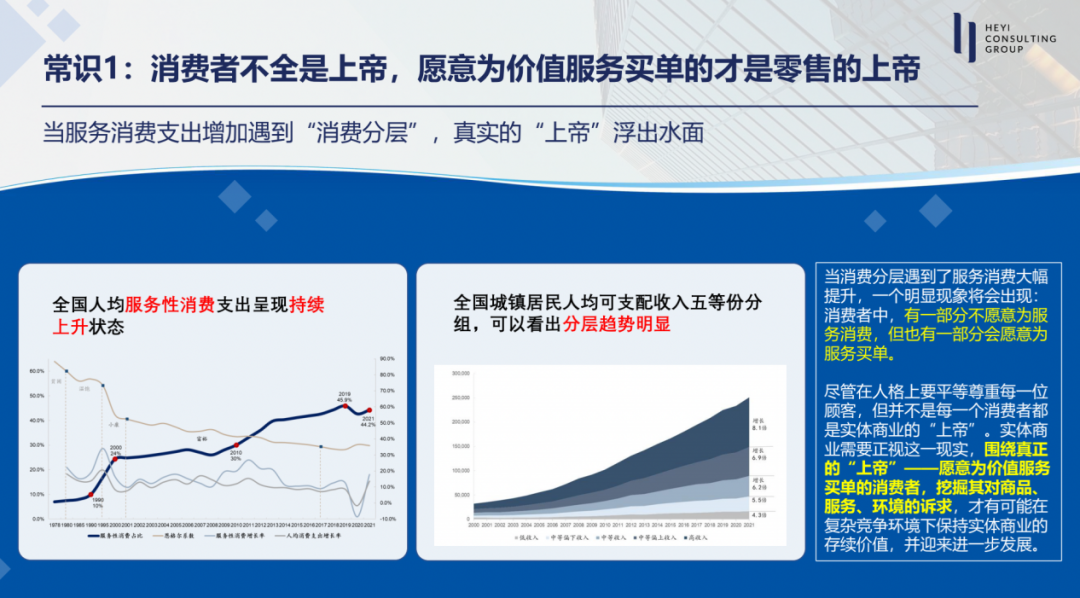

—— 常識1:消費者不全是上帝,愿意為價值服務買單的才是零售的上帝

消費者不全是上帝,有很多人不愿意為服務買單,選擇去線上,在家實現自給自足。我們重點服務的是愿意為價值服務買單的消費者,前提是商業提供的服務是否足夠好,是否能夠與時俱進的升級。而商業調改的目的是為了讓我們的商場能夠更好的服務消費者,需要充分挖掘其對商品、服務、環境的訴求。

—— 常識2:代際不同,線下消費者核心動機不同

中國消費者非常復雜,消費代際是分層之外需要重點關注的分析維度。代際可以劃分為不同的集群,30、40、50年代是一類消費群體;60、70、80年代是一類消費群體;90、00、10年代是一類消費群體。在各個集群中,中間年代的消費人群是核心代表。代際不同,商業組合邏輯不同。

—— 常識3:城市越“快”,商圈越“卷”,越需要定位和差異化

在沒有出現法律強制規則之前,內卷永無止境,競爭是常態化的。常態的邏輯非常簡單——向上搶人向下搶錢,是立體卷的。在“內卷”時代,想要贏得未來的零售企業永遠不能安于一隅。

—— 常識4:管“資產”,替代管“經營”,分離資產輕、重屬性

管資產的人要懂運營,否則很難知道什么是“資產”,容易過度的保守。管運營的人也需要知道資產的價值,進而才能懂得節奏,做好輕重分離。資產和運營基于專業分開,同時需要協同。作為企業的領導者,要具有系統的資產運作能力與運營思維狀態。因為行業是To C的,在To C的行業里不懂業務,就無法驅動資本、資產的變革。

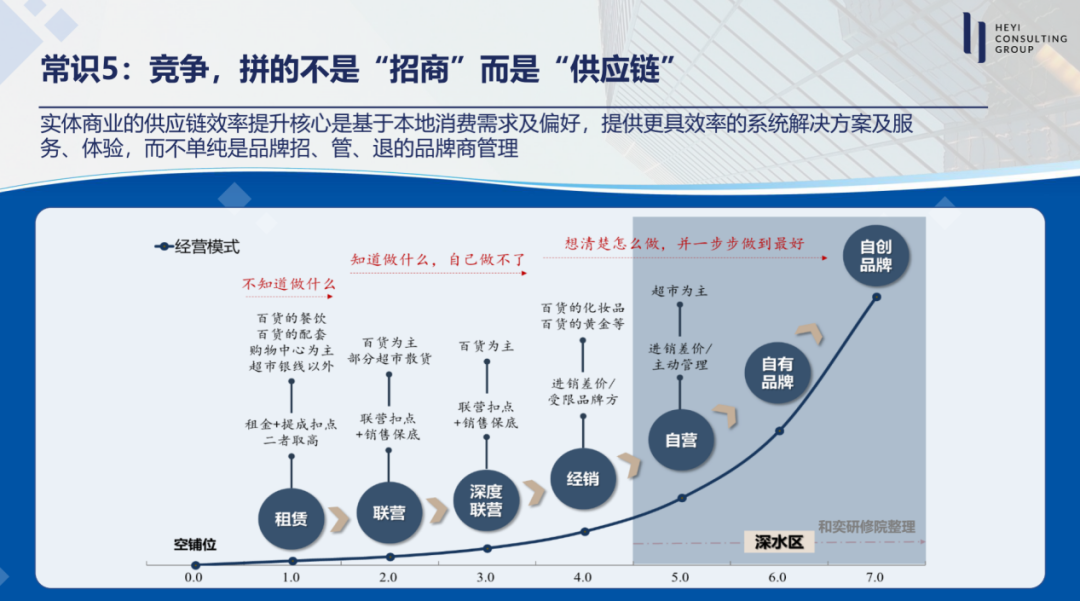

—— 常識5:競爭,拼的不是“招商”而是“供應鏈”

供應鏈的掌控程度是有一條曲線的,越往產業鏈上游走,對資產、供應鏈、團隊要求就越高,越重軟實力。軟實力雖然難以建設,但越重、越優秀、越傳承、越有文化,越不可替代。而硬實力則很容易被替代,除非是城市最頂級商圈的硬資產。這也是大部分仍活躍在國內市場的外資、港資零售企業的做法,即做的就是超一線城市的最核心商圈的最強一級,且背后要有長周期的思維。

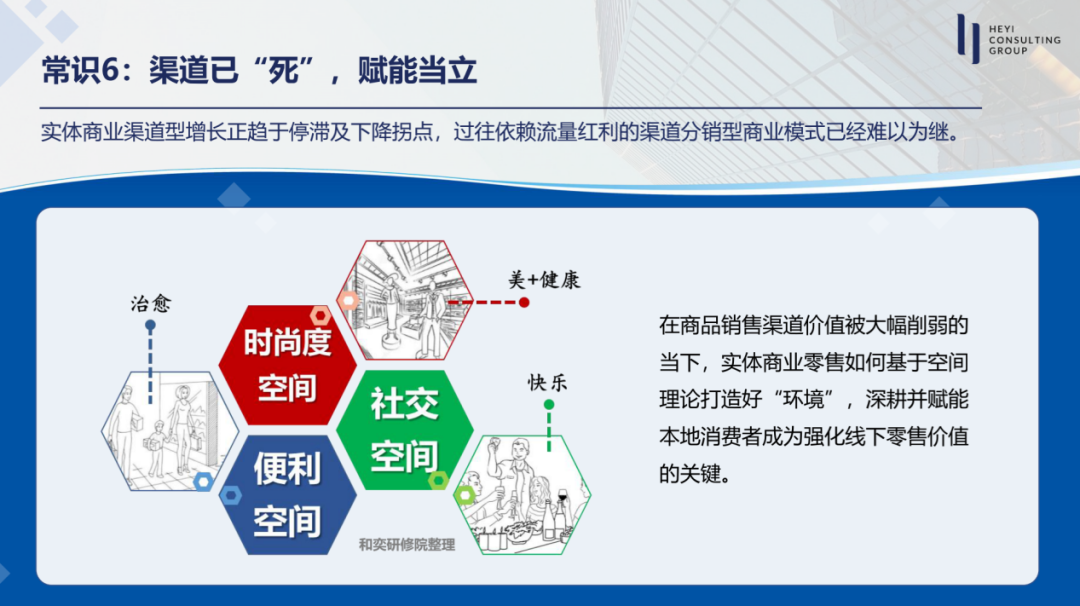

—— 常識6:渠道已“死”,賦能當立

作為實體零售企業,不能給本地消費者完成每一天、每一周、每一個月為頻次的生活賦能,就不能占據好的資產,因為浪費了商圈的資產價值。每一天的價值是便利、每一周是社交,每一個月是時尚度的賦能。當然,隨著資產不斷從商圈到副商圈,到社區商業中心,可能不需要有那么強的賦能,但必須有強差異化。

—— 常識7:從會員交易管理到會員成長管理

如果服務只是基于渠道交易的,就沒有價值,除非市場沒有競爭。所有的服務要基于與消費者關系的緊密度,商業是專業給消費者賦能的,是美好生活的服務者。所有做會員服務的預算都要投入在給消費者帶來美好生活上,讓會員能夠因商業帶來的價值而成長。如果會員服務的錢每一分都花在想方設法讓消費者買東西,這個商業沒有任何價值,可以被替代。

11月24-25日,中國百貨商業協會與和奕咨詢將在上海共同舉辦第八屆年度零售研究分享會,由丁昀老師系統主講“客群分層運營——老店增長突破必經之路”。

往期推薦